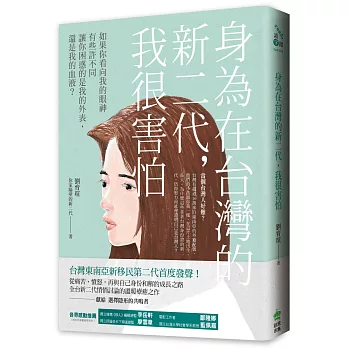

身為在台灣的第二代,我很害怕

讀了劉育瑄的《身為在台灣的第二代,我很害怕》,台灣電腦人文化出版,我覺得這本書值得一提。

這本書其實有兩個主角,一個是作者自己,一個是作者的母親。作者母親是柬埔寨華人,廣東籍,年少時經歷過紅高棉的恐怖統治,為了尋求更好的生活,26歲時嫁到台灣。透過本書可以讀到作為新二代的作者,心中很多不平和憤怒,對台灣社會對東南亞新移民和新二代歧視的批判,以自身認同的困惑和找尋認同的過程。

"新二代"一詞在台灣幾乎等於東南亞配偶子女的同義,如果是和白人混血而生的小孩,並不會被貼上同樣的標籤和受到異樣的眼光。東南亞配偶在台灣社會常被敍述成"為了錢千方百計嫁給台灣男人"的形象,而她們的情感需求和融入社會的困難,往往是得不到同理的。"新二代"在成長的過程,就被迫要面臨被撕裂的困境,一方面心疼自己母親,想要學習母親的語言和文化,一方面要去迎合台灣主流社會的父權意識,要"像個台灣人"。如作者在書中所述,在台灣她被當成"那個她媽不是台灣人的"的新二代,當她回到柬埔寨卻被母親的家人視為台灣人,而當她學會廣東話而改變了她的華語腔調,她更易被視為他者。

讀這本書時讓我想起我小時候在台灣的經歷,雖然因為我父母都是馬華我算不上什麼新二代,而且他們都是高階專業人士所以我的處境比作者好很多,但在生活仍是有那種令人不大舒服的時候,令小時候的我去想是不是要把"不是台灣的自己"的那部份藏起來。

近幾年重回台灣場域,有點意外台灣社會對東南亞的歧視仍是相當嚴重,比我小時候或許有進步,但進步不是我預期的那麼顯著。一方面有些人的想法就是"鳳凰都飛走了,雞跑進來",但另一方面,我也觀察到所謂"東南亞擺設主義",就是在一些場合或平台,好像要放個東南亞的代表在那邊顯得很多元,但當你衝擊和批判台灣主流論述時,有些人就不高興了,本質上還是和天朝面對朝貢國的心態無異。對東南亞表面上要新南向給你棒棒,但其實也沒有興趣去了解,也不是真的關心。作者在書裡寫得很具體,學校給新二代學生特別辦的活動,居然是大家圍在一起唱五月天的《天使》,其實只是滿足台灣社會"你們好可憐,我們好有愛"的想像。如同作者在書裡所提,其實所謂給新二代的採訪和研究,很多都是已經想好一個敍事,也不理會你說什麼,硬生生地就把你套進去。

南島族群在台灣有數萬年的歷史,漢人只有數百年。台灣社會以後會越來越東南亞化,其實也是一種歷史的必然和修正。我以為,台灣只有去除天朝的中心意識,面向南方,才能真正地找到自己。