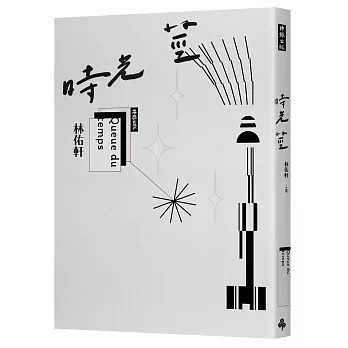

時光莖

讀了林佑軒的散文集《時光莖》。

其中有一篇叫〈四說新語〉很有趣,批評了現在的人對“話說”和“概念“等詞的濫用。同篇文章裡也批評了“der”(的得地)和“一發”。

我自己不說”X一發”,但其實蠻常用“話說“和“概念”二詞,而我在用的時候,都有一點sarcastic的意味。某種程度上,我必須承認這是一種(自以為)後現代的陋習,因為活在資訊大爆炸的年代,免不了看到什麼都要嘲諷一下,刺一下。

我覺得和我同一世代的台灣寫作者,大概也都處於一種現代和後現代之間的困境。因為除非你完全不在文學平台發表,全部自己寫自己出,不必接受他人文學品味和標準的檢視,否則都要面臨一種,數千年的文學傳統,硬壓縮在一個小小的島和社會上扭曲的時空。而寫作者大概只有兩種選擇,一是拋棄這個傳統另創一個民族主義傳統,一是走得更前,試圖到達沒人知道是什麼也沒人說得清楚的後現代的應許之地,用力地嘲諷,詼諧,擬仿,用力誠實,戳破一切虛偽,解構一切。

無論是何者,對其他華文場域的讀者而言都是不友善的,因為民族主義文學排外,或連現代都未曾到達,自然也無法體會後現代的樂趣,讀起來只會覺得很虛無。

但當數千年的文學傳統,已經被真正的現實中國繼承,還能偽裝自己是其中的一份子嗎?或虛擲生命,等待其像台灣的上一代作家那樣,走向真正現代的道路嗎?

(有可能在我們的有生之年都無法到達。)

我們可能只好假裝自己是為自己而寫,因為我們活在一個沒有共同的文學史的時空裡,即使讀得懂彼此共用的漢字,但卻無法衡量彼此的距離和位置。